-

織成月茶会~5月~①

織成月茶会 〜5月〜 京都西陣の織成館にて、月釜の亭主をつとめさせていただきました。テーマは達磨さん。

京都西陣の織成館にて、月釜の亭主をつとめさせていただきました。テーマは達磨さん。 インドから中国の梁の国に入った達磨大師は、梁の仏心天子と呼ばれた武帝と問答を。『沢山のお寺を建て、僧侶を養成し、仏教普及に尽くしてきた朕にはどれくらいの功徳があるか?』との問いに大師は、『無功徳』と。

インドから中国の梁の国に入った達磨大師は、梁の仏心天子と呼ばれた武帝と問答を。『沢山のお寺を建て、僧侶を養成し、仏教普及に尽くしてきた朕にはどれくらいの功徳があるか?』との問いに大師は、『無功徳』と。 功徳がないわけではないだろうが、先に功徳や利益を求めて行う行為は、どれだけ見た目は仏教的行為であっても、仏教ではない。(自己反省タイム

功徳がないわけではないだろうが、先に功徳や利益を求めて行う行為は、どれだけ見た目は仏教的行為であっても、仏教ではない。(自己反省タイム

)機嫌を悪くした武帝は、『朕の目の前に居るお前は何者だ

)機嫌を悪くした武帝は、『朕の目の前に居るお前は何者だ 』と問う。大師は、

』と問う。大師は、 『不識』つまりは『知らん!』と

『不識』つまりは『知らん!』と

命からがら逃げ出したとか、この天子は問答の価値がないと梁の国にを去ったとか、色々と伝わりますが、芦の葉に乗って揚子江を北上し、北魏の少林寺に入り、面壁九年と伝えられます。

命からがら逃げ出したとか、この天子は問答の価値がないと梁の国にを去ったとか、色々と伝わりますが、芦の葉に乗って揚子江を北上し、北魏の少林寺に入り、面壁九年と伝えられます。 しかしひょっとして、不識!と問答で天子を負かしたが、己を知るということは何よりも難しいことであった

しかしひょっとして、不識!と問答で天子を負かしたが、己を知るということは何よりも難しいことであった

と、天子の問題ではなく己自身の問題であった

と、天子の問題ではなく己自身の問題であった

と、得心しての面壁九年だったかもしれないと思ってみるのです…

と、得心しての面壁九年だったかもしれないと思ってみるのです… おそらく、あっという間の九年だったのではないかと…

おそらく、あっという間の九年だったのではないかと…

じつは仏教って辛気臭いように思われますが、新たな自分を発見したり、考える力をいただいたりする、ワクワクな世界なのです

じつは仏教って辛気臭いように思われますが、新たな自分を発見したり、考える力をいただいたりする、ワクワクな世界なのです

♬たのしかったなぁ〜♪

♬たのしかったなぁ〜♪ -

織成月茶会~4月~③

お菓子を選ぶまでお正客のお茶碗は決まらない…

中里太郎右衛門先生とお菓子の蔵(有)鶴丸さんのコラボで出来上がった唐津の陶片せんべい

中里太郎右衛門先生とお菓子の蔵(有)鶴丸さんのコラボで出来上がった唐津の陶片せんべい

選んだお菓子の柄と同じお茶碗で一服召し上がっていただく企画

選んだお菓子の柄と同じお茶碗で一服召し上がっていただく企画

リアルなお菓子でしたよ〜笑間違ってお茶碗をかじるお客さんも

リアルなお菓子でしたよ〜笑間違ってお茶碗をかじるお客さんも

いや、そんな人居れへん居れへん

いや、そんな人居れへん居れへん 二服目のお菓子は唐津の宮田屋さんの松露饅頭。

二服目のお菓子は唐津の宮田屋さんの松露饅頭。 虹の松原で見かけるキノコを松露と見立てたお菓子。これが広島に行くともみじ饅頭に…

虹の松原で見かけるキノコを松露と見立てたお菓子。これが広島に行くともみじ饅頭に…

いや、そんなことあれへんあれへん

いや、そんなことあれへんあれへん

その後、ご移動いただいた織成館の方では、西陣織や日本中の織物や機織り機も見学出来ます。

その後、ご移動いただいた織成館の方では、西陣織や日本中の織物や機織り機も見学出来ます。 ついでにショーケースをお借りして、毎月、『茶のこころを紡ぐ 〜織成プチ美術館〜』と題して、少しお道具を飾り、何か一つやきものやお茶道具の物語を持って帰っていただきます。皆さまのお陰で、息子とお茶ができる仕合わせも♬

ついでにショーケースをお借りして、毎月、『茶のこころを紡ぐ 〜織成プチ美術館〜』と題して、少しお道具を飾り、何か一つやきものやお茶道具の物語を持って帰っていただきます。皆さまのお陰で、息子とお茶ができる仕合わせも♬ -

織成月茶会~4月~②

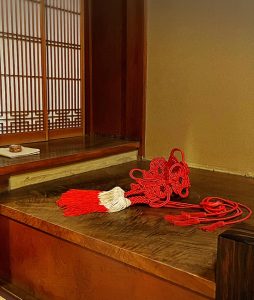

織成館の素敵なお座敷と雨でしっとりとしたお庭。

織成館の素敵なお座敷と雨でしっとりとしたお庭。 こんな素敵な空気の中で、一日中お茶を差し上げるという贅沢

こんな素敵な空気の中で、一日中お茶を差し上げるという贅沢 完全!ということは何事にもありませんが、いま出来ることを、スタッフ一同と何度も確認しながら、相談しながら、変更しながら、この日を迎えました。

完全!ということは何事にもありませんが、いま出来ることを、スタッフ一同と何度も確認しながら、相談しながら、変更しながら、この日を迎えました。 お客さまも一座建立のお気持ちを大切にしていただき、ご協力くださいました

お客さまも一座建立のお気持ちを大切にしていただき、ご協力くださいました それもこれも、この空気を守り絶やさないために…

それもこれも、この空気を守り絶やさないために… -

織成月茶会~4月~①

織成月茶会 〜4月〜 京都西陣の織成館にて、4月より月釜が始まりました。

京都西陣の織成館にて、4月より月釜が始まりました。 利休さんのお命日の28日に釜が掛けられます。お席からそのまま織成館へ。

利休さんのお命日の28日に釜が掛けられます。お席からそのまま織成館へ。 素敵なお部屋で、気持ちの良いお茶を差し上げるご縁を賜りました。他のお席のお客さまとすれ違うことのない動線。

素敵なお部屋で、気持ちの良いお茶を差し上げるご縁を賜りました。他のお席のお客さまとすれ違うことのない動線。 密を避けるための2つの待合。事前予約制で、お越しくださるお時間もお守りくださったお客さまに感謝

密を避けるための2つの待合。事前予約制で、お越しくださるお時間もお守りくださったお客さまに感謝

-

『桜が満開の北野が待合〜神戸小さな北野大茶湯〜』

4月3日の土曜日は、神戸北野『風見鶏のタマゴ』にて、『桜が満開 の北野が待合

の北野が待合 〜神戸小さな北野大茶湯〜』を開催いたしました

〜神戸小さな北野大茶湯〜』を開催いたしました

満開の桜が散り始め、桜吹雪舞う頃をイメージして企画いたしましたが、天候にも恵まれてタイミングばっちり

満開の桜が散り始め、桜吹雪舞う頃をイメージして企画いたしましたが、天候にも恵まれてタイミングばっちり お客さまはじめ、スタッフやいろんな方々に助けられて楽しい一日を過ごさせていただきました

お客さまはじめ、スタッフやいろんな方々に助けられて楽しい一日を過ごさせていただきました

とくにお客さまが、おいでくださる時間をお守りくださったお陰で、点心席のお客さまが本席に入られてから、次のお席のお客さまがお越しくださる

とくにお客さまが、おいでくださる時間をお守りくださったお陰で、点心席のお客さまが本席に入られてから、次のお席のお客さまがお越しくださる というタイミングでお席を保つことができました

というタイミングでお席を保つことができました

コロナ禍でお茶がやりにくくなりましたが、お茶やお人に対し礼節を重んじ、静寂を楽しむ茶の湯の世界は、形を変えつつ、確実にコロナ禍に対応力を身につけて始めていることを感じさせていただきました

コロナ禍でお茶がやりにくくなりましたが、お茶やお人に対し礼節を重んじ、静寂を楽しむ茶の湯の世界は、形を変えつつ、確実にコロナ禍に対応力を身につけて始めていることを感じさせていただきました

千宗屋若宗匠が拙寺の茶事にお越しくださった折に、あらかじめ、『浄土真宗さんや!』ということをご承知くださった上でお筆を取ってくださった、阿弥陀経の「白色白光

千宗屋若宗匠が拙寺の茶事にお越しくださった折に、あらかじめ、『浄土真宗さんや!』ということをご承知くださった上でお筆を取ってくださった、阿弥陀経の「白色白光 」の一行を床(天井

」の一行を床(天井

)に頂きました

)に頂きました

李朝から唐津→伊万里と移り変わっていく中、肥前の器は柿右衛門に至り、末期となった明国にとって代わりヨーロッパへ。柿右衛門の赤の絵付けにばかり注目をして気がつかなかったのですが、実は柿右衛門が苦心したのは白磁の白でした。

李朝から唐津→伊万里と移り変わっていく中、肥前の器は柿右衛門に至り、末期となった明国にとって代わりヨーロッパへ。柿右衛門の赤の絵付けにばかり注目をして気がつかなかったのですが、実は柿右衛門が苦心したのは白磁の白でした。 濁し手(肥前の言葉では米のとぎ汁という意味だそうです)と言われる門外不出の技法で、ヨーロッパの方々の目に美しく映える白を生み出したのです。その先駆けとなる器が初期色絵(初期柿右衛門とも)といわれております

濁し手(肥前の言葉では米のとぎ汁という意味だそうです)と言われる門外不出の技法で、ヨーロッパの方々の目に美しく映える白を生み出したのです。その先駆けとなる器が初期色絵(初期柿右衛門とも)といわれております

しかし、李朝の白から初期伊万里、九谷など、他にも色々な白があり、それぞれに輝いている白色白光の世界がありました

しかし、李朝の白から初期伊万里、九谷など、他にも色々な白があり、それぞれに輝いている白色白光の世界がありました そして、それぞれの白の器に、太宰府の藤丸阿弥さんが、『ひとひら』の桜

そして、それぞれの白の器に、太宰府の藤丸阿弥さんが、『ひとひら』の桜 のお菓子を盛り付けてくださいました

のお菓子を盛り付けてくださいました

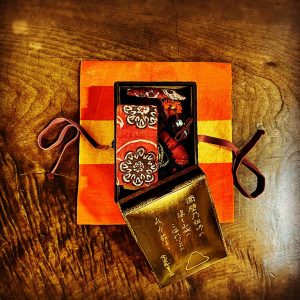

二服目には、天正の北野大茶湯にて利休邸で使われたという真盛豆を、これまた利休が使った西方尼寺のお水の井戸の形の枡に入れてお出しいたしました。

二服目には、天正の北野大茶湯にて利休邸で使われたという真盛豆を、これまた利休が使った西方尼寺のお水の井戸の形の枡に入れてお出しいたしました。 『ヤマニシ

『ヤマニシ 春の唐津祭り

春の唐津祭り 』ということで、その後は、オール古唐津の茶碗の取り合わせでしたので、アンバランスのバランスでしたが…

』ということで、その後は、オール古唐津の茶碗の取り合わせでしたので、アンバランスのバランスでしたが… 楽しい一会となりました

楽しい一会となりました